ーーー何かを夢見て、そのために懸命に頑張るとき、私たちの人生は最も充実する。一生をかけて何かを手に入れようともがいても、求めるものは手に入らないかもしれない。それでも、その人はいまわの際には大笑いしているだろう。「天国で手に入れてやるさ。」などと言いながら。

現代にも通じるさまざまな教訓が含まれている、漱石の傑作「夢十夜」。第四夜から、とあるお爺さんのお話をご紹介します。ーーー

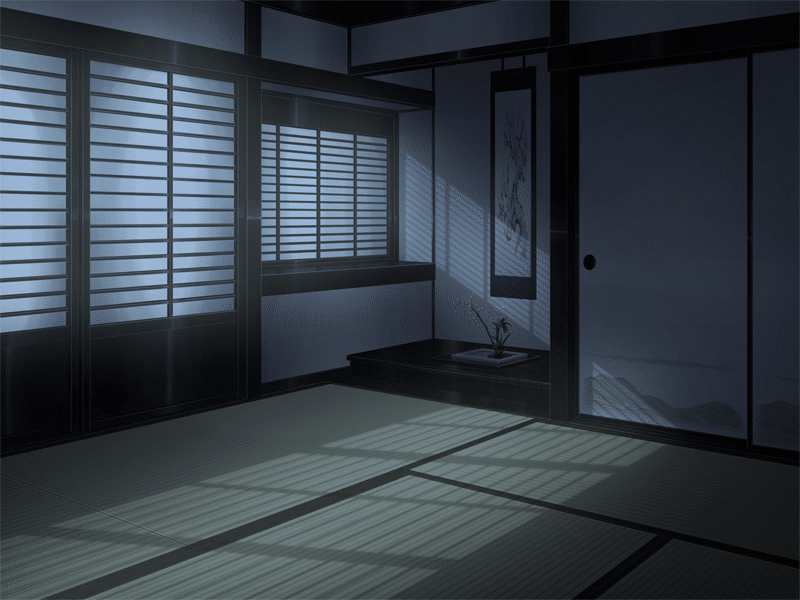

夢十夜「第四夜」あらすじ

広い部屋の真ん中にちゃぶ台が置いてある。そこで爺さんが一人で酒を呑んでいる。爺さんの肌にしわはなく、顔中つやつやしているが、白い髭をありったけ生やしているため、年寄りだということだけはわかる。

「お爺さんはいくつかね」聞いてみた。

「いくつか忘れたよ。」彼は澄ましている。

「お爺さんの家はどこかね」と聞いた。

「臍の奥だよ。」と言った。

「どこへ行くかね」とまた聞いた。

「あっちへ行くよ」と言った。

爺さんは河原の方へまっすぐに歩き出した。

河原の手前に柳の木が一本生えている。爺さんはまっすぐに柳の下まで来た。そこで彼は持っていた手拭を細長くして地べたの真ん中に置いた。

「今にその手拭いが蛇になるぞ。見ておろう。見ておろう。」

自分は一生懸命に手拭いを見ていた。

「見ておろう。見ておろう。いいか。」と言いながら爺さんが笛を吹いて、例の手拭いの周りをぐるぐると回り始めた。自分は手拭いばかり見ていた。けれども手拭いはいっこうに動かぬ。

爺さんは笛をぴいぴい吹いた。そして手拭いの周りを何度も何度も回った。だが、手拭いはいっこう手拭いのままである。蛇になる気配はない。

やがて爺さんは笛をぴたりとやめた。今度はその手拭いを持っていた箱の中へぽいと放り投げた。

「こうしていると、箱の中で蛇になる。今に見せてやる。見せてやる。」

爺さんはまっすぐに歩き出した。自分は蛇が見たいので、どこまでもついていった。爺さんは時々「今になる」と言ったり、「蛇になる」と言ったりして歩いていく。

「今になる、蛇になる、きっとなる、笛が吹く。」

とうとう歌いながら河原まで出てきた。橋も船もなかった。爺さんはざぶざぶ河の中へ入りだした。だんだん腰のあたりまで浸かってくる。それでも爺さんはまっすぐに歩き続けた。

「深くなる、夜になる、まっすぐになる。」

と歌いながら、どこまでもまっすぐに歩いて行った。そうして河の中に完全に見えなくなってしまった。

爺さんは二度と上がってこなかった。

(夏目漱石 夢十夜「第四夜」より)

夢十夜「第四夜」より。死ぬまで挑戦して生きる。

このお話を初めて読んだとき、こんな言葉を思い出しました。

人間は、時として、充されるか充されないか、わからない欲望の為に、一生を捧げてしまふ。その愚を哂わらふ者は、畢竟、人生に対する路傍の人に過ぎない。(芥川龍之介「芋粥」より)

漱石が見た10の夢には少なからず多くの意味が込められていますが、この第四夜は特に若い世代に向けて書かれたものだと思われます。

まず初めに出て来る爺さん。この爺さんに「あなたの家はどこかね?」と聞いたとき、彼は「臍の奥だよ」と答えました。へその奥。つまり、爺さんはまだ生まれていない胎児だったのです。

彼は部屋の真ん中で、母親から無条件に恵まれる「栄養」を飲んでいます。つまり、部屋とは子宮の暗示であり、爺さんが飲んでいる「酒」は臍の緒を通して恵まれる栄養分です。

そんな爺さんにもこの世に出てこなければならない時がやってきました。爺さんは表に出て(生まれて)、まっすぐに河原の方へ歩き出します。

人間は生まれてから、一度も立ち止まることなく、まっすぐに「死」の方へ歩いていきます。爺さんが歩いていく河原とは、「三途の川」を暗示しており、どの人間も寄り道することなく、生まれた瞬間からこの川に向かって歩き続けるしかないんだ、という漱石の声がいまにも聞こえてきそうです。

河原まで行く手前で、爺さんは「手拭いが蛇になるぞ」と言いだします。

「見ておろう、見ておろう、いいか。」

などと言いながら、笛をぴいぴい吹いてぐるぐる回りだします。

爺さんはその後も、決して実現されるはずはないだろう皮算用をやり続けます。今になる、蛇になる、きっとなる、笛が鳴る・・・

そして、彼は「手拭いが蛇になる」ことをずーっと夢見ながら、「三途の川」へ片足を突っ込んでいきます。そこでも彼は立ち止ることしなかったのではありません。立ち止まることができなかったのです。

「深くなる、夜になる、まっすぐになる。」

川の中で爺さんはこんなことを言いました。このころにはもう、自分の手拭いが蛇になるなんて信じていなかったのかもしれません。「夜になる」とは、死を意味しています。

爺さんの望みは叶えられることなく、彼は完全に川の中に沈んでしまいました。

これこそが、人間の一生のはかなさではないでしょうか。

私たちは生まれてからすぐに大人になります。大人になってからも、「今にきっと俺はうまくいく。うまくいく。いけるぞ!」などと言いながら、いろいろなことに力を入れてみたり、努力をしてみたりしているうちに、あっという間に時間が過ぎていきます。

うまくいく人もいれば、いかない人もいます。「手拭いを蛇にするためにはこうすればいいんだヨ」みたいな方法論は世にたくさん出回っていますが、それでも実際に自分の手拭いが蛇になってくれる人は、ほんの一握りです。

まだ見ぬ成功を夢見ながら、やがて年を取っていき、気づいたときにはもう自分はそろそろ死んでしまうのだと感づく。

「深くなる、夜になる、まっすぐになる。」

人生はギャンブルです。満たされるか満たされないか分からないもののために、私たちは一生を捧げてしまうことがあります。でも、それは必ずしも悲しい人生ではありません。生きている限り一つのものを求め続ける。それが得られなかったにしても、その人の一生はものすごく充実したものではないでしょうか。「まだあんな夢みたいなことを言ってやがる」などと周りで冷笑する大人たちの人生にくらべれば。

漱石は夢を通して、私たち(とくに若い世代)に向かってこう語りかけています。

「死ぬまであきらめずに挑戦してみろ。うまくいってもいかなくても、満足して川の中に入っていくことができるぞ。」

あの爺さんは、もしかしたらものすごく幸せな人生を歩むことができた人だったのかもしれません。